是蝠不是禍──肺炎疫情中被過度連結的蝙蝠與病毒

何英毅、端木茂甯

蝙蝠在分類上屬於哺乳綱的翼手目(Chiroptera),其前肢特化為翼,是唯一真正會飛行的哺乳動物。目前全世界有 1,400 多種蝙蝠,在哺乳動物中其物種數僅次於以鼠類為主的囓齒目;在臺灣則是哺乳類的最大類群,計有 38 種。物種的多樣性也反映在牠們的食性與行為,大多數蝙蝠以昆蟲及其他節肢動物為食,也有部分蝙蝠主要取食花蜜或果實,其他還有少數以青蛙、魚甚至血液為食者。蝙蝠廣泛分布於地球上的各大洲,從平地到高山,都市到叢林都有牠們蹤跡(圖一、圖二)。無論在經濟與生態上, 蝙蝠都對人類有重要且不可或缺的貢獻。蝙蝠晝伏夜出的習性,加上白天休息時為了避免受到天敵干擾,許多蝙蝠棲居的地方常是蟲蛇出沒的洞穴、古老的廢墟或隱蔽的樹洞等人類無法或不願接近之處。再者,回聲定位的獨到技能,在演化過程中形塑出某些蝙蝠特異的相貌(圖三)。加上魆黑夜裡如鬼魅來去的飄忽身影,以及吸血鬼的傳說深植人心,許多文化便將蝙蝠與神秘、恐怖甚至疾病傳播等負面形象連結。漢文化以「蝠」象徵「福」,將蝙蝠視為祥獸反而是少數的特例。

圖一、東亞家蝠(Pipistrellus abramus)。常見於都市與郊區平原環境, 是臺灣最常見的蝙蝠。

圖二、寬吻鼠耳蝠(Submyotodon latirostris)。體重僅略超過3公克,是臺灣最小的哺乳動物,生活於中高海拔山區森林中。

圖三、 臺灣大蹄鼻蝠(Rhinolophus formosae)。其特化成馬蹄狀的鼻葉與寬

大的外耳殼非常顯眼,具有比一般蝙蝠更複雜的回聲定位系統。

這個冬天 , 由於「嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19,簡稱新冠肺炎,或武漢肺炎)的爆發與疫情升溫,蝙蝠再度成為媒體及公眾的討論焦點。即使新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)目前不論是來源、中間宿主及 如何由野生動物感染人類途徑都不清楚,甚至吃食蝙蝠可能導致感染新型冠狀病毒一說,也無任何科學證據支持, 但各種媒體與網路社群的報導或討論彷彿已將蝙蝠定罪。只是細看這些指控,多半偏離客觀證據及嚴謹推論,常常充滿偏見與臆測,甚至不乏誇大聳動的描述。這樣的誤解已不是第一次發生在蝙蝠身上。除了前述的偏見外,可能也與相關研究的長期取樣偏差有關──相對於其他哺乳動物,穴居型的蝙蝠非常容易大量取樣,且因其常忠於特定棲所,有利於長期追蹤研究(圖四)。因此過去十多年來,科學家投注在蝙蝠身上,尋找病毒的資源與努力遠高於其他動物類群。然而錯誤或過度渲染的資訊不但無助於防疫,甚至可能造成野生動物遭受浩劫。例如過去在發現SARS 是經由白鼻心傳染給人類後,中國即有大量未受感染的白鼻心遭到無辜撲殺。在臺灣與世界其他地方,也偶有因傳聞蝙蝠會散播病毒,進而破壞其棲所或甚至趕盡殺絕。

圖四、棲息於南部某處廢棄碉堡中的臺灣小蹄鼻蝠(Rhinolophus monoceros)。

雖然最近有文獻出 ,在雲南的中蹄鼻蝠(Rhinolophus affinis)身上曾發現與新型冠狀病毒之基因序列很相似之病毒,但單靠序列相似度並不足以斷定蝙蝠即是新型冠狀病毒之來源(黑猩猩與人類的基因相似度也有 96% 以上,但恐怕不會有人認為黑猩猩是造成現今地球生物「第六次大滅絕」的兇手)。蝙蝠的確帶有病毒,這點如同你、我、我們的寵物、農場裡的禽鳥牲畜及其他野生動物一樣,大家都有。人體內有各種共生的微生物群落,病毒也同樣在體內與我們共存,甚至成為人體內除了細胞核、粒線體及微生物群落外的第四個基因庫(virome)。我們身上甚至可能有 8% 的基因來源與病毒有關。雖然在 SARS 結束後的十多年來,在蝙蝠身上尋找病毒的努力遠高於其他物種,但近期的研究顯示:與其他物種相較,蝙蝠身上既未帶有更多的人畜共通傳染病毒, 也未必更容易將病毒傳播給人類。雖然如此,我們並不建議大家徒手接觸蝙蝠或其他野生動物。因為除了病毒之外,野生動物也可能帶有其他病原,且我們也有機會將身上對自己無害的病毒或其他病原傳染給野生動物(未必同樣無害)。不論是對待蝙蝠或其他野生動物,保持距離、避免接觸是較佳的對應之道。

病毒學家的確曾在蝙蝠身上找到一些致命性的病毒, 但很少能夠直接傳染給人類,且大多可以透過簡單的方法預防。臺灣的蝙蝠不曾發現帶有危險的病毒,也無疑似的傳染案例。上述危險的病毒包括立百(Nipah)病毒、亨德拉(Hendra)病毒及馬堡(Marburg)病毒。牠們都不常出現,且影響規模小,大部分人可能沒聽過。蝙蝠所帶的病毒中最有名的是狂犬病毒(屬於麗莎病毒屬),近半世紀以來全球每年平均有將近6萬人死於狂犬病,但其中 99% 是由狗傳染,剩餘的才是其他野生動物及蝙蝠導致。目前只有美洲的蝙蝠帶有狂犬病毒,且由於狂犬病已可有效透過注射疫苗預防及治療,因蝙蝠而致死的案例,主要集中在醫療資源較不普及的中南美洲,受害者多是在室外睡覺時被吸血蝙蝠偷咬所致(圖五)。我們所處的舊大陸及澳洲,蝙蝠僅帶有與狂犬病毒同屬的其他麗莎病毒,其造成的死亡案例很少,歷史上僅十多例。至於其他影響較大也較有名的 Ebola(伊波拉病毒感染)與 MERS(中東呼吸症候群冠狀病毒感染症),蝙蝠過去曾先後被懷疑是這些病毒之天然宿主,但前者因多年來在蝙蝠身上的努力探索無結果,目前焦點已轉向其他動物;後者則已證明駱駝才是傳染源與天然宿主。SARS 是由少數帶有病毒的白鼻心直接傳染給人類,自 2005 年之後病毒學家曾陸續在多種蝙蝠身上找到與 SARS 病毒類似之冠狀病毒,但都非真正的SARS 病毒,因此雖有人懷疑是蝙蝠先傳染給白鼻心,但目前仍缺乏直接證據。

圖五、普通吸血蝙蝠(Desmodus rotundus)。全世界僅有三種吸血蝙蝠,皆分布於中南美洲。這是最常見的種類,2005年於哥斯大黎加進行調查時捕獲。

除了以上的狂犬病毒外,其他病毒大多需要透過中間宿主才有機會感染人類(Nipah 病毒有機會透過被果蝠汙染的生椰棗汁傳染)。人畜共通傳染病的中間宿主,多半是家畜或圈養的野生動物。從病原的角度來看,不同野生動物宿主像是不同的棲地環境,要入侵新宿主須能跨過環境差異的門檻;其次,自然狀況下與宿主共域的其他野生動物也容易因長期接觸互動而帶有抗體,因此病原的跨物種傳播在自然狀況下並不常見。然而當病原有機會接觸未曾遇過的宿主時就未必如此。例如,最初傳聞是這次疫情起源的武漢海鮮市場,其販售來自各地的多種活體的野生動物,除了導致自然狀況下原本少有接觸的物種間出現密切接觸機會,其通常擁擠、缺乏適當照顧及髒污的飼養及販售環境、長途的運輸與配送過程,也常使動物因緊迫(stress)而處於健康及免疫力較差的狀態,這可能提供了病毒跨物種感染的絕佳機會。因此許多國際野生動物保育團體對此次事件的建議,便是希望各國政府能關閉活體野動物市場,甚至進一步禁止所有野生動物交易。類似措施過去在禽流感防治上曾發揮了顯著功效。

作為唯一真正會飛行的哺乳動物,在適應飛行的演化過程中,蝙蝠的免疫系統也演化出一些異於其他哺乳動物的特徵。例如因應飛行伴隨的高代謝率對細胞造成的傷害,蝙蝠可能對細胞內的病原有較高的免疫容忍力,因而導致牠們體內可能帶有較多的病毒卻可安然無事;但另一方面,也有人發現相關的機制可能使牠們具有相對更長的壽命及較佳的腫瘤抑制能力。後者近年在醫學上增進了我們對老化機制的理解。有人從蝙蝠飛行時有相對較高的體溫(∼38-41 ℃),認為人類的發燒反應可能無助於抵禦這類病毒,從而推論牠們所帶的病毒對人類更有致病性。但事實上,蝙蝠在哺乳動物中並非是高體溫的類群,偶蹄、囓齒、兔型、食肉目等動物普遍有著更高的體溫。更不用說鳥類飛行時體溫遠高於所有哺乳類,平均接近 44 ℃,但不會有人因此稱呼鳥類為「萬毒之王」。

重要的是,如同其他野生動物,過去一個多世紀以來,全球的蝙蝠數量都在急遽減少。在臺灣,主要分布於嘉南平原及周邊地區的金黃鼠耳蝠即是一顯著案例。近二十年來,我們發現所有較大的金黃鼠耳蝠群集之個體數量至少減少了 90% 以上、許多甚至已完全消失(圖六、圖七)。以臺灣目前最大的蝙蝠群集,夏天時有數十萬隻東亞摺翅蝠棲居的瑞芳蝙蝠洞為例,過去在濱海公路開通後曾因過度人為干擾而導致蝙蝠消失。近年數量雖有回升,但也已不復當年(圖八、圖九)。在世界其他地方, 蝙蝠長期以來一向不乏因獵捕、商業利益、醫藥及文化需求、偏見或恐懼而被刻意殺害的案例,這是過去最常見的死因。雪上加霜的是,近十多年來又接連出現更大的威脅──北美洲蝙蝠的白鼻症候群(white-nose syndrome),以及包括臺灣在內,全球各地都在快速增加的風力發電機。兩者合計已殺害了數百萬甚至上千萬隻的蝙蝠,這些都與人類活動有關,且仍是進行式(圖十)。蝙蝠常因數量龐大的群集而引人注目,讓人誤以為牠們有很好的繁殖能力。但實際上多數蝙蝠一年只生一胎,一胎只有一仔,因此當族群數量一旦因干擾而劇烈下降時,通常需要很長的時間才有機會回復。蝙蝠能替植物授粉、傳播種子,也能抑制農業害蟲,不論在維持生態系平衡或是減少農業損失都有顯著貢獻,蝙蝠數量減少,代表的是牠們能提供給人類的生態服務也跟著減少。

圖六、棲居於大葉桃花心木葉子上的金黃鼠耳蝠(Myotis formosus)。

圖七、臺灣過去最大的一處金黃鼠耳蝠群集。夏季懷孕的母蝠聚於此一老宅屋簷下,一同生殖育幼,此棲所在二十多年前仍有二百多隻個體,近年僅剩不到十隻。

圖八、東亞摺翅蝠(Miniopterus fuliginosus)。臺灣常見的穴居性蝙蝠,單一棲所之群集規模可超過十萬隻。

圖九、 夏天傍晚民眾聚集在瑞芳的北濱公路旁,等待數十萬隻的東亞摺翅蝠由對面山腳下的海蝕洞飛出覓食。

圖十、風力發電機下方發現的蝙蝠屍體。

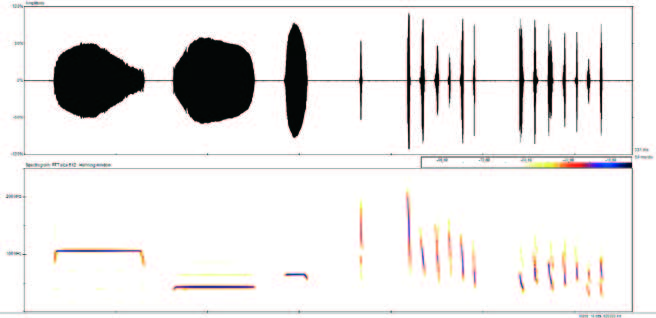

大多數的蝙蝠於飛行時,會持續發出人耳聽不到的超音波叫聲進行回聲定位。其原理類似聲納或雷達,可藉此探索環境及偵測獵物。近年來我們研究室利用可收錄超音波的蝙蝠錄音器,長期在臺灣各地監測蝙蝠的活動。在人工智慧與機器學習工具的協助之下,我們透過錄音中蝙蝠回聲定位叫聲的特徵及數量多寡,評估蝙蝠的群聚組成與活動趨勢變化(圖十一、圖十二)。再配合物種棲地適合度的分析與模式建立,了解棲地環境及氣候如何影響蝙蝠的群聚與活動,並探討氣候變遷、極端天氣事件、風能開發等自然與人為擾動對蝙蝠的衝擊。希望可以透過對蝙蝠更多的認識,減少人們對牠們的誤解,並利用研究成果, 降低人類與蝙蝠或其他野生動物間的衝突,以達到人類與自然的和諧共存及永續發展的目標。

圖十一、本研究室長期架設於野外的自動錄音系統。包含(A)可收錄超音波叫聲的蝙蝠自動錄音器、(B)用來收錄一般動物叫聲的可聽音自動錄音器,機器上方兩側之黑色突起為麥克 風、(C)搭配蝙蝠錄音器之特殊麥克風。

圖十二、臺灣17種蝙蝠之超音波叫聲波形圖(上)與頻譜圖(下)。圖中每一脈衝(pulse)代表一種蝙蝠之單一回聲定位叫聲。

蝙蝠的確帶有人畜共通病毒,跨物種傳播的機會也的確存在;然而,蝙蝠同時對人類與生態系也有不可取代的價值,且正面臨嚴重的生存威脅。在歷史上,蝙蝠與人類一直和平共存著,少有將疫病帶給人類的紀錄。不論是史前的洞穴,後來的茅屋、木屋,甚至是現代的建築,蝙蝠一直都在我們身邊,也安分地扮演著生態系行事低調卻本領高強的隱者。誇大甚至偏頗的陳述或報導,無助於解決當前問題,當公衛議題牽涉到動物保育時,我們更應對相關證據小心審視與評論。對於防疫,除了繼續在野生動物身上尋找病毒之外,更需探討新宿主間傳播的機制,藉此避免這些病毒跨物種感染肇禍。最重要的是,我們在教育上,應盡可能傳播正確的相關知識,而非激起恐懼與偏見,這不論對防止人畜共通傳染病的發生及散播,或是推動蝙蝠保育都是關鍵所在。

圖十三、漢文化以「蝠」象徵「福」。在臺灣的傳統建築、雕刻甚至器皿上也常可見到蝙蝠身影。圖為雲林鄉間一處傳統三合院山牆上的浮雕,馬背下可見一從天而降之蝙蝠。

後 記

人類過去很多對自然的恐懼常僅是由於不了解或誤解。蝙蝠是人類真正的好朋友,一直在你我周遭,幾乎不具威脅,卻默默造福人類與大自然。今天蝙蝠正因人類的威脅而逐漸消失,希望大家除了知蝠,也能惜蝠。

作者簡介

何英毅

中央研究院生物多樣性研究中心博士後研究學者,加拿大西安大略大學博士, 研究範圍涵蓋動物聲學、行為生態學及保育生物學。工作之餘,常藉由演講、翻譯與寫作等方式與大眾分享研究心得及推廣蝙蝠保育。

端木茂甯

中央研究院生物多樣性研究中心助研究員,代理系統分類與生物多樣性資訊專題中心執行長,美國密西根州立大學博士。其研究在於瞭解生物多樣性的時空動態變化及影響機制,尤其關注環境變遷對生物多樣性的衝擊。