顛覆生物化學與微生物學教科書的生物發現:厭氧腸道菌也能產生雌性素!

雄性素及雌性素這類的性荷爾蒙,對於人類的發育、生理及生殖至關重要。將雄性素轉化為雌性素的生化反應,有賴一種特化的氧化酶(芳香酶)來催化,因此被認為必須依賴氧氣才能進行。芳香酶不存在於無脊椎動物(例如昆蟲及珊瑚),也從未在植物、真菌及原核生物(如細菌)當中發現過。長期以來,科學界認為雄性素和雌性素這類性荷爾蒙只能由脊椎動物來製造。

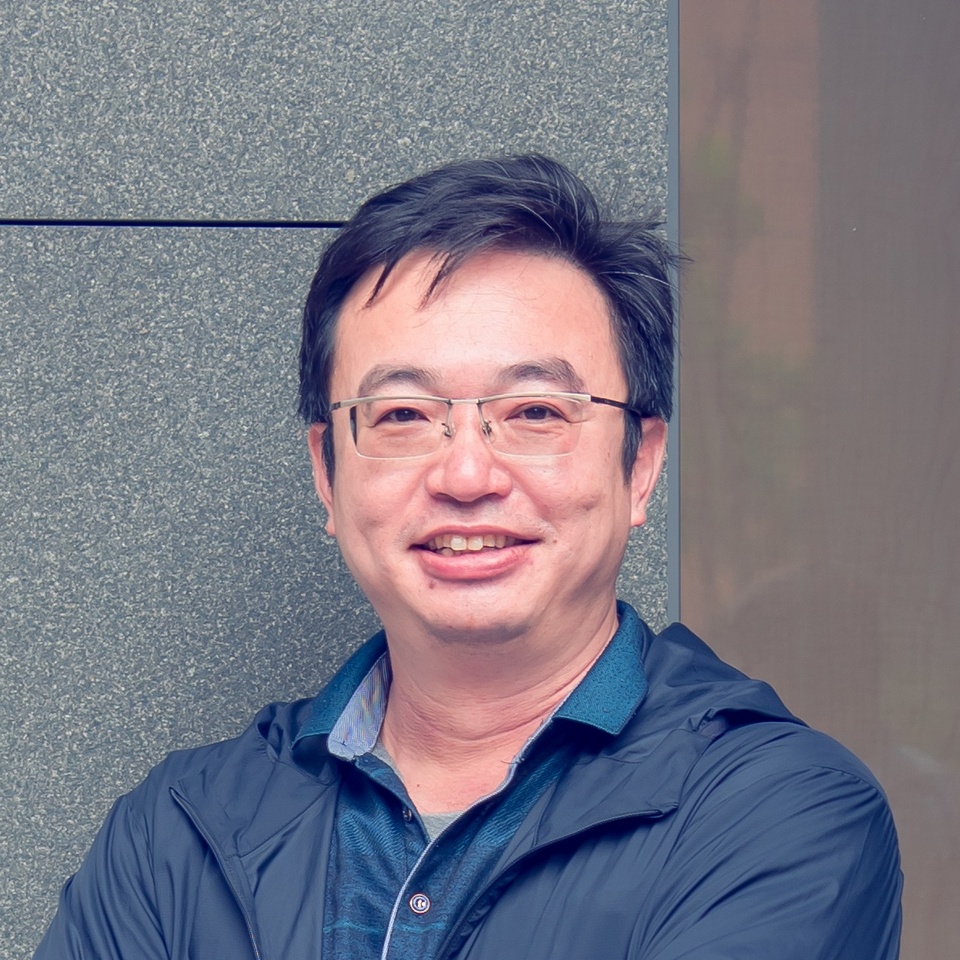

本中心副主任江殷儒研究員所領導的研究團隊,從關渡河口的大彈塗魚的腸道中,分離出一種菌株編號為TUW77的新穎厭氧細菌。這種細菌展現出前所未見的能力--它可以在無氧環境下,將睪固酮(人體最主要雄性素)轉化為雌二醇(人體最主要雌性素)。更令人驚訝的是,這種細菌非常挑食,僅能以睪固酮作為唯一的生長養分。分析其基因組,研究人員發現這種細菌利用特殊的功能基因群,來製造一種新穎的甲基轉移酶。這種特化酵素,專門用來把雄性素A/B環之間的甲基摘除,代謝產物即是雌性素。這些基因在細菌利用睪固酮時,會大量表達。進一步研究發現,這種厭氧細菌是通過一種相當古老的代謝途徑(Wood-Ljungdahl途徑)來將取下的甲基,進一步氧化成二氧化碳來產生能量,或用於製造細胞生長必須的結構性材料(例如脂質)。

這項發現顛覆了我們對性荷爾蒙生成的傳統認知,表明在地球早期生命演化過程中,細菌可能就已經具備產生性荷爾蒙(尤其是雌性素)的能力。換句話說,地球最早的性荷爾蒙,很有可能是厭氧細菌所生成。這可以解釋為何某些無脊椎動物無法生成雌性素,卻擁有雌性素接受器。這不僅幫助我們更好的理解性荷爾蒙在生命演化過程中的來源與角色,還可能為更多科學領域帶來深遠影響:例如在環境科學領域,雌性素是重要的環境荷爾蒙。環境中的雌激素,除了人類及家畜排放,也可能是現地的厭氧微生物所製造。另外,某些海洋無脊椎動物,例如珊瑚體內的雌性素,可能是共生細菌所製造。厭氧腸道菌生成雌性素的特殊能力,也可能具有醫療應用;例如開發為功能益生菌來補充人體雌性素,可望為更年期婦女或切除卵巢的女性(芳香酶功能弱化或喪失),提供新的治療方案。後續將優先研究這類厭氧細菌及無氧雌性素生成反應,是否亦存在人類等哺乳動物的腸道。研究成果已於2025年3月08日發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)期刊。

研究團隊主要成員包括王柏翔博士(中央大學環境工程研究所)、吳天宇先生及吉羅霓博士(中研院生物多樣性研究中心)、陳宜龍博士(台灣大學農業化學系)、李宗徽博士(台灣大學漁業科學研究所)、陳美州醫師(台大醫學院婦產科)、蕭尊先博士(清華大學學士後醫學系)、以及江殷儒研究員。本次研究經費主要來自中央研究院及國科會。

期刊論文連結:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422930122

新聞聯繫人:

江殷儒研究員,中央研究院生物多樣性研究中心

(Tel) 02-2787-2251,email: yinru915@gate.sinica.edu.tw

論文全文:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422930122

研究簡介:https://biodiv.tw/zh_research-20241111190746